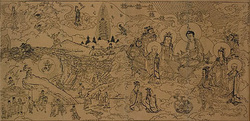

《妙法蓮華經》是佛陀住世最後八年所說的法,也是大乘佛教中極為重要的一部經典。在最後的說法中,佛陀總結了過去四十多年的教法,提出諸佛教化眾生的各種善巧方便,其實只有一個目的,便是引導大眾邁向成佛之道,無論是追求個人解脫的阿羅漢、或自利利他的菩薩行者,每個人都有能力成為圓滿覺悟的佛陀,世尊並親自為弟子及與會大眾授成佛的記莂。 《法華經》將聲聞、緣覺、菩薩三乘會歸於唯一佛乘,猶如海納百川,不僅平息了部派佛教的眾聲喧譁,肯定「眾生皆能成佛」的觀點,更成為大乘佛教獨到的思想底蘊。在法華勝會上,佛陀也不只一次提到:「我所說諸經,而於此經中,法華最第一。」點出本經的崇高地位。 《法華經》約在西元三世紀時傳入中國,其大開大合、圓融無礙的立場,對於中國及東亞佛教產生深遠的影響。例如,隋朝的智者大師便以《法華經》為基礎,開創了中國第一個宗派──天臺宗,而第二十五品〈普門品〉的觀音菩薩,更成為跨宗派的信仰核心。其他如人間淨土、女性成佛、逆行菩薩等議題,至今仍備受教界及學界的矚目。有別於一般經論,《法華經》大量運用偈頌、譬喻、寓言等文學手法呈現佛法大意,文字流麗舒暢,加上細膩生動的敘事,讀起來就像章回小說,充滿想像和趣味,一點也不枯燥,自古以來即深受普羅大眾的歡迎。加上經中鼓勵造塔、塑像、書寫等功德,一幕幕精彩的說法場景,正好成為壁畫、雕刻的題材,不僅加速法華思想的傳播,也豐富了中國文學、藝術的創作。

《法華經》全經二十八品近七萬字,蘊含了豐厚的哲理及修持方法,天臺學者黃國清認為,《法華經》包含的主題相當多元,每個人都可依自己的觀點和需要,從中汲取佛法的智慧,就像文學家胡適欣賞寓言故事的雋永趣味,智者大師發掘文句背後的堂奧,開闡一念三千的天臺教觀,當然還有更多人感動於菩薩的偉大實踐。眾多譬喻故事中,又以「法華七喻」最為人津津樂道。法華七喻乃源於《妙法蓮華經》的七種生動的比喻,藉此七種比喻來解釋人與佛法之間的關係。 法華七喻如下: 1.譬喻品第三 - 火宅喻 譬如內容假設在一個地方,有一間非常荒廢的大宅(比喻為三界),內裡住了很的不同的生物(比喻為六道眾生),生物之間互相爭鬥覬覦,經常處於危險之中。某一天大宅發生了大火,生物更變得岌岌可危(比喻為五濁八苦)。而一名老富翁(比喻為佛陀)的數十名孩子(比喻為人)仍然在火宅中嬉戲,展示了人的愚昧,老翁不顧危險衝進火場拯救孩子,展示佛陀對人的不離不棄。但是孩子竟不理會老翁的忠告什至請求,於是老翁利用方便(比喻為大小二乘),告訴孩子們已經在外面準備了三輛漂亮的車子(羊車、鹿車及牛車)送給他們,從而誘使他們脫離苦境,最後送給他們最好的大白牛車(佛乘)。羊車、鹿車、牛車分別比喻為聲聞、緣覺、菩薩三乘、藉此渡眾生學習佛乘(真正唯一的離苦之法),這稱為開三顯一之法。大白牛是最華麗非凡的,乘坐他便能永遠在浩瀚宇宙中自由自在地飛翔。 2.信解品第四 - 窮子喻 在一個遙遠的國度,有一個流浪漢(比喻為世人,及修聲聞乘、緣覺乘之人)自小離家出走四處浪蕩甚至行乞(喻生死三界),他連自己的家鄉都忘記了,甚至也記不起自己曾經有一個非常慈愛的父親(喻忘記了佛祖的循循善誘)。終於直到有一天他回到了自己的家鄉尋求生計,他的父親是一名富翁(比喻為佛陀),有著龐大的生意以及浩瀚的財產,他一直記掛著自己的兒子,還希望他能接過自己的一切。那位男子經過了富翁的屋子並渴望能夠在大屋內找到一份工作,養活自己不再捱餓。富翁很快便看得出眼前的男子就是他的兒子,但是他知道並不能直接告訴自己是他的父親,因為他不可能接受得了。於是,富翁為了留下他的兒子便給予其一份低下的工作讓他漸漸適應,過了一段日子才讓他做一些程度較高的工作。如此一來二十年過去,富翁在臨終時,才告訴所有人那名男子是他的兒子,而該名男子才驚覺原來自己一路尋覓的早就在自己的身旁。故事讓我們了解到佛祖一直透過種種方便之法來教化眾生弟子。亦說出了眾生的抗拒而及聲聞、緣覺仍未具足大乘功德之法財(如六度萬行)終不能成佛,如同流浪漢沒有衣食終不能生存。 3.草藥喻品第五 - 藥草喻 佛法就像雨水一樣能夠滋潤萬物。在這個世界裡,有著不同的花草樹木,即使是相同品種的物種,牠們也會有不同的大小、形狀、生長速度,然而牠們所受的都是同一樣的雨水。在山谷中(比喻為現今的國度),雨水(比喻為佛法)會公平地為花草樹木提供養分,給予成長的力量而且是必須的。在山谷森林中,有大中小的藥草(分別比喻為菩薩、聲聞緣覺、天人),牠們都能夠得到雨水(佛法)的滋潤而成長,但是由於擁有不同的生命特質(比喻為佛性、慧根的不同),所以有著不同的成長速度(覺悟的速度)。可是終有一天也可以開花結果成就正覺治療眾生。而人也是眾多植物之一就像小花小草一樣,也受著佛法的保護,所以到某一天也可像藥草一樣開花結果,到達智慧的彼岸。 4.化城喻品第七 - 化城喻 在很遠很遠的地方有著非常吸引的寶藏(比喻為成佛的道路),在領導者(佛陀)的帶領下,有一群志士(比喻為追求佛法的人)一同前往遙遠的寶藏處。在開始的時候,他們都深信能夠得到寶物(證得正覺)。可是在他們面前的卻是一個又一個的難關,儘管在領導者的鼓勵下他們的鬥志仍然不斷消沉,最終更停了下來,放棄了初衷。領導者看見後無不心中悲痛,但是仍想一心引導他們到達寶地,於是便使出幻術(比喻為種種方便之法),變出了一座華麗之城堡(比喻為小乘之法、阿羅漢位、即時涅槃之法)給予志士(追求佛法之人),這些方便之法門都是為了誘導眾生繼續修行而設,皆因眾生是十分容易受到外界所影響而再入迷,再受無間之苦。然而,眾生並不應該只滿足於小乘之便而怠慢,因為只有佛乘才是真正的了悟。 5.五百弟子授記品 - 衣珠喻 從前有一名流浪人(比喻為佛子),他過著顛沛流離的生活,經常要挨餓而且全身都十分骯髒。有一天,他經過一個地方令他想起了他的一位朋友(比喻為佛陀)正正是住在這裡。因此他便找來了他這位朋友敘舊,而他的朋友是一名富商而且十分念舊,對他照顧非常。他的朋友還為他而擔心,為他仍然會過著流浪的生活(比喻為世間的疾苦)而傷心。最後,他悄悄的把一顆明珠放進了流浪人的衣服裡,這顆明珠帶著了朋友的祝福而且有著實現夢想的力量(比喻為佛性)。可憾的是,浪人根本沒有注意到身上的明珠,還過著和以往一樣的苦困日子。直至一日,他再度遇上他的朋友,朋友一面惆悵的望著他,道出了明珠一事,他才恍然大悟,原來自己根本不用過著這種生活。整個故事告訴我們(佛子),我們身上一直藏有美麗的明珠,只是我們不去運用它甚至把它遺忘了。 6.安樂行品第十四 - 髻珠喻 在一個四分五裂的世界,有著大大小小的戰爭不斷發生。當中有一名君是為轉輪聖王(喻為佛陀),欲以和平之法統一各國,消除世間痛苦。他勸籲各君王不要再執戈相向,可是並沒有人回應他,而且還合力出兵攻打轉輪聖王的國土。不過,單憑這些國家是不可能戰勝轉輪法王,他們逐過逐過的臣服於轉輪聖王之下。在戰場上有功的人均獲得豐厚的賞賜,有的獲贈豪華的房屋,有的給予名駒更有大白象。可是轉輪聖王沒有送出他頭上的髻珠(至珍貴無上的寶物比喻為妙法蓮華經),因為他認為髻珠只可以給予最大功勞的人,亦即是擊退所有敵人(比喻為魔障)並帶來和平的人。妙法蓮華經對眾生來說就像名珠一般可以用來克服所有魔障,亦是佛祖遺留給我們的至寶。 7.如來壽量品第十六 - 醫子喻 在一個遙遠的國度,有一位良醫(比喻為佛陀),有著無數的孩兒(比喻為佛子即世人),良醫非常疼愛自己的兒子。有一天,良醫要到別處工作,遂囑咐孩子們要好好照顧自己,雖然良醫還是很擔心,但是仍要踏上征途。孩子們在父親走了不久卻把毒汁誤當果汁喝下,當良醫回來時有些孩子已經病入膏肓進入了痴迷的狀態。良醫立即調制解藥,把所有沒有痴愚的兒子治療,可是喪失心智的卻懷疑良藥是假的是不可能治癒他們的所以一直拒絕喝下。為了救這些可憐的孩子,良醫唯有假裝死去(比喻佛陀之涅槃),希望誘使他們醒覺,最後把所有孩子們都救回了。故事是希望世人能真正了解佛祖所做的一切,不要再以痴迷的心看待佛理。

0 Comments

今天是2015年8月5日、星期三、藏歷木羊年6月20日,日子中、忌:訪客 འབྱུང་འཕྲོད་ཆུ་གཉིས། ཚེས་ཆ་འབྲིང་། བུམ་སྟོང་ནུབ། མགྲོན་མི་བྱ།

五逆濁世,魔道興盛,魔作沙門,壞亂吾道。 《佛說法滅盡經》:“吾涅槃後,法欲滅時,五逆濁世,魔道興盛,魔作沙門,壞亂吾道,著俗衣裳,樂好袈裟五色之服,飲酒啖肉,殺生貪味,無有慈心,更相憎嫉。” 註 :“我涅槃後,正法將滅之時,五濁惡世之中,魔道開始興盛,魔會化作沙門,敗壞擾亂佛道,他們或者身穿俗人衣裳,或者喜好華麗袈裟、華美服飾,飲酒吃肉,殺害生靈,貪圖美味,沒有一點慈悲之心,而且相互憎恨嫉妒。”《佛說法滅盡經》略稱《法滅盡經》,為涅槃部經典。相傳佛法在世分為三個時限,諸經所說略有不同,《大悲經》說正法有一千年、像法一千年、末法一萬年,《大集月藏經》《賢劫經》和《摩耶經》等則說正法五百年、像法一千年、末法一萬年,古德多用正法五百、像法一千、末法萬年之說。 出處: 大正新脩大正藏經 Vol. 12, No. 396 《佛說法滅盡經》 今天是2015年8月2日、星期日、藏曆木羊年6月17日,日子差、忌:婚嫁 #此起十天為末伏期# འབྱུང་འཕྲོད་མེ་ཆུ། ཚེས་ཆ་ཞན། བུམ་སྟོང་ནུབ། བག་སྟོན་མི་བྱ། #ཚ་དུས་གསུམ་པ་ཟིན#

在佛教中有一段故事 有一位高僧行腳於各個寺院,去禮拜參訪。有一回,他來到瓦觀寺掛單,在寺中禮拜《法華經》,同時也在那兒研究法華的道理。 有一天,在半夜時分,他忽然肚子不舒服到廁所去,剛走到廁所門口,卻見一個鬼站在外面。高僧一到,鬼立刻五體投地頂禮跪拜,高僧就問鬼說:“你為甚麼守在廁所門外,看你那麼虔誠,為甚麼會墮入鬼身呢?” 鬼就跪在地上悲泣地說:“過去生我也曾出家,當時在寺院中掌過香燈、知客等執事,在那期間不小心犯了戒律,所以死後就墮落做啖糞鬼。我知道大法師您的德行很高,唯有以您的德才能超拔我。” 這位法師就問:“你到底做了甚麼事?”

鬼說:“我自己也不清楚,我一定是犯了戒律,所以才會受業報,但是不知犯了哪條罪?” 法師就說:“不管犯了哪條罪,都是從身口意三業所造。你是否曾犯殺、盜、淫?” 那個鬼說:“沒有啊,我出家以後,身沒有犯殺、盜、淫。” 法師就又問:“你是不是犯了口業?妄言、綺語、兩舌、惡口?” 鬼想了想說:“妄言倒是沒犯;惡口就難免了;兩舌呢?也是難得清淨;綺語也不敢說完全沒有。” 法師再問:“在心意方面,是否犯貪、嗔、痴?” 鬼想了想就說:“很有可能是貪心,這就是我的毛病。以前做香燈、知客的時候,難免要面對很多人,在這當中,我有時會生起不清淨心,貪了香油的供養,也貪圖供奉的金錢,這個‘貪’可能是我最大的罪;‘嗔’也沒辦法控制:‘痴念’也有,因為我智慧未開,時時心中都有煩惱。我想我的業,可能是犯在口業和意業。” 他真心誠意要改過,就向法師說:“我知道錯了,請法師代我做功德。” 他說:“在柿子樹的下面,有三千錢在那兒,希望您請人掘出柿子樹的樹根,拿出埋在那裡的錢,請為我做好事、超拔我的苦難。” 法師等到天亮時,就邀幾個人帶著鋤頭,到柿子樹下挖掘,果真挖出一個甕,裡面有三千錢。法師就用那三千錢為他寫了一部《法華經》,剩下的錢全部拿去救濟貧困。 過了一星期後,那個鬼又來到法師的寮房,向他頂禮答謝說:“我的業已經轉了,比過去好很多,以後我還會努力精進再精進,希望能脫離鬼身,將來回歸人道,好好修行。”禮拜之後,鬼就消失了。 生命的過程多麼奧妙,而凡夫卻往往無法瞭解。當我們造福時,可以得到多少福報?造惡時,又將承受甚麼樣的報應?學佛就是要活得明明朗朗,瞭解為善作福,以後所有的善果都是自享的;為非作歹,一切的業也都必須自己承擔,這就是修行所應瞭解的——如是因、如是果、如是報。 相關資料:《法華經傳記·宋京師東瓦官寺釋慧果》 釋慧果,豫州人,少以蔬苦自業。宋初游京師,止瓦官寺,誦《法華》《十地》。嘗於圊廁見一鬼,致敬於果雲:“昔為眾僧作維那,小不如法,墮在啖糞鬼中。法師德素高明,又慈悲為意,願助以拔濟之方也。”又雲:“昔有錢三千,埋在柿樹根下,願取以為福。”果即告眾掘取,果得三千,為造《法華》一部並設會。後夢見此鬼雲:“已得改生,大勝昔日。”果以宋太始六年卒,七十有六。  眾生成佛的根性往往被妄想的污垢所遮蔽,不能自己覺知。對此《五百弟子授記品》用一個衣珠故事作了說明: 過去有一個人到親友家去作客,在他喝醉酒睡著的時候,親友將一顆無 價寶珠繫在了他的衣服裡面。 酒醒後他懷揣寶珠卻不知不覺,四處傭力乞食, 備受艱辛,常常因為僅得到一點點利益便喜不自勝。後來親友碰到他,見他如此困苦狼狽,便說:哎呀!你怎麼為了求取一點衣食活得這麼艱難呀!我想讓你生活得安穩快樂,曾在你的衣服裡繫了一顆無價寶珠,現在還在你的 衣服裡面,你可以把它賣掉,換取你所想要的一切呀! 《法華經》認為眾生就像那個懷揣寶珠——“成佛之根”而不自覺知的人,在困苦中掙扎不能自救,需要佛來開示,使佛種因緣得以而起。  《妙法蓮華經》簡稱《法華經》這是在中國佛教界流傳最廣的一部佛經。我國古代僧人對它一向十分重視,稱之為“經中之王”。 隋朝開善寺中有一個侍奉藏公的小沙彌,年僅 15 歲,一天,一位占相大師對藏公說:這個沙彌活不了多久了。藏公很悲憫他,將他送回了生身父母家。沒想到 5 年後小沙彌又回來了,藏公十分奇怪,請相師再次為他相面。 相師說:這個沙彌的相已經改了,年壽 80。藏公驚嘆之餘連忙問沙彌:你究竟做了甚麼功德?沙彌回答說:我只是在僧坊間聽說了一個佛偈:“諸佛兩足尊,知法常無性,佛種從緣起,是故說一乘。”我便隨口諷誦了數千萬遍, 後來夢中便見到穿紅衣服的官人讓我看一件官牒,上面寫著:“汝壽唯十八, 今依誦一偈變成八十。” 藏公於是感嘆道:此偈是《法華經·方便品》中的佛偈。我過去在深山中修行 5 年,精進受持《金剛經》才得延壽,你現在隨口念誦一偈就遠勝我的精苦修行,大乘妙偈的威力,實在是不可思議。 今天是2015年8月1日、星期六、藏曆木羊年6月16日,日子差、不宜破土動工 འབྱུང་འཕྲོད་ས་གཉིས། ཚེས་ཆ་ཞན། བུམ་སྟོང་ནུབ། མཁར་ལས་སྤང་།

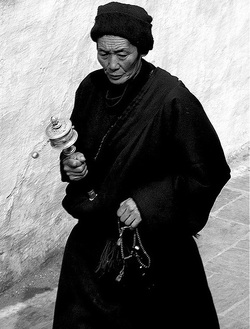

修行應是一種享受 而不是負擔或痛苦:慧律法師 對這世間的天地萬物,要先學放得下,修行不能有如下的想法:今天要大回向了,終於要結束了,可以輕鬆了,解脫了!不可以有這種想法。 如果你視這七天的辛苦為畏途,大可不必來。那麼,每天都可以過得輕鬆愉快。所以,不要認為來這裡是受苦,應當說是享受——享受法的快樂,享受修行的快樂,享受向極樂世界邁進的快樂。 每天看三寶(佛、法、僧),聽法師開示,修行應該是一種享受而不是負擔,不是痛苦而是快樂,要抱持這種健康的心理。修行人沒有所謂的假期,因為持續不斷地用功對修行而言是很重要的。若要等臨命終再來用功,有定力者當然無妨,問題是你會不會有病苦或業障現前?若這兩項現前,那可就淒慘了?病苦現前,雖說你很認真念佛,但宿世造何惡業,自己亦不得而知。發生車禍,被撞得喪失記憶,連自己是誰都不知道,平日雖很用功念佛,但業障現前也束手無策。又如有的癌症患者,在末期時疼痛難當。我們臨命終是否有上述情形,是很難預料的。

你說臨終十念即可往生,但是否有把握臨終能保持正念?所以要珍惜有生之年,身處壞的環境,作壞環境的觀照來解脫;身處好的環境,做好環境的觀照來解脫。不論何時,都要作觀照,以求解脫。例如:在病苦中就觀照色身無常,只是臭皮囊,無常終有一日降臨,所以應該要放下。身體健康就觀想:真值得慶幸,能有體力拜佛、念佛,所以應當更加用功。貧窮的人就觀想:反正我沒錢,晚上不關門也不必擔心人家來綁票。富人就如是觀想:我的經濟能力不錯,能夠佈施修福。不論貧富、健康、多病都無所著,要懂得珍惜。 就像慈禧太后,八國聯軍時,自北京倉皇出走,來到四川時飢腸轆轆,有人獻上地瓜。平日吃滿漢全席的老佛爺,從未吃過地瓜,因為飢餓只好將就,吃後還讚不絕口。她平日在宮中養尊處優,講究排場,此刻為了逃命,也顧不得威儀了,專注得連自己的身份也擺在一旁。放下身段後,就覺得地瓜很美味。等到和解,八國聯軍退兵,她的架子又端起來了,耀武揚威的心態又出來了,終至亡國。因為她忘了自己是誰。由上述的故事可以知道,一個人若真為生死,像慈禧太后那樣,後有追兵,就會拼命奔逃而忘了自己是一國之君。不但如此,滿漢全席、考究的服飾、鞋子、冬暖夏涼的皇宮……全都置諸腦後,只為逃命。這心情比打佛七還要厲害,還要專注。 我們修行若用逃命的心態去用功,猶如無常鬼在背後追逐般,若不往生就被抓到三途徑受苦,就算作人也很痛苦。生恐怖心,毫不眷戀,忘記世間種種假相,一心一意拼命了生死,大家都會往生。用這種心態打佛七,保證會往生。就像慈禧太后逃命,我們被無常抓到也是沒命啊! 慈禧太后忘了自己的身份是誰,不懂得珍惜自己的福報,窮奢極侈、憤恨、鬥爭,終至亡國。同樣,我們修行人若忘了念佛,就難以往生。若一個人仍放不下是非、恩怨,竟日聽東聽西,在是非中打轉,我保證此人必定不會往生,能不墮三途就算很好了。  《阿毗達磨大毗婆沙論》:“傍生、人趣皆具四生:人卵生者,昔於此洲有商人,入海得一雌鶴,形色偉麗,奇而悅之,遂生二卵,於後卵開,出二童子,端正聰慧,年長出家,皆得阿羅漢果,小者名鄔波世羅,大者名世羅。又如毗捨佉母生三十二卵,般遮羅王妃生五百卵等。人胎生者,如今世人。濕生者,如曼馱多遮盧、鄔波遮盧、鴿鬘庵羅衛等。人化生者,如劫初人。” 註:“畜生道與人道都具有四種生育法:人道之中也有卵生,當年在此洲有一位商人,乘船入海獲得一隻雌鶴,形貌瑰瑋色彩艷麗,商人既驚奇又喜悅,於是生出二卵,後來卵孵化開,出來兩位童子,長相端正聰明智慧,年長之後出家為僧,都能證得阿羅漢果,小者名叫鄔波世羅,大者名叫世羅。又如毗捨佉母生出三十二卵、般遮羅王妃生出五百卵等等,後來都曾孵化成人。

人道之中也有胎生,就像當今世人這樣。人道之中也有濕生,如曼馱多遮盧、鄔波遮盧、鴿鬘庵羅衛等,都是其中主要代表。人道之中也有化生,就像大劫之初,那時人都屬於化生,而非胎生、卵生。”《阿毗達磨大毗婆沙論》,五百大阿羅漢等造,唐三藏法師玄奘譯。 No. 1545 阿毘達磨大毘婆沙論 (卷120) T27, p0626c |

佛學日誌正知、正見是走向證悟之道,是行駛菩提大船不可或缺的指南針;在網域佛海中,高僧大德的佛法甘露,是茫茫大海的燈塔,是我們成佛渡眾的入門基石。 歷史檔案

October 2018

文章分類

All

|

RSS Feed

RSS Feed