|

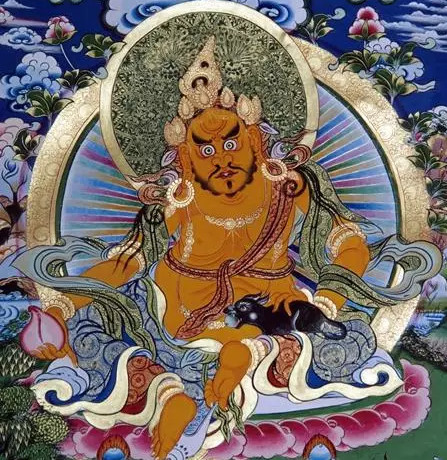

黃財神贊巴拉 財神是主財富的法門。 有個漢傳佛教僧人曾經問我:“僧人不能貪戀財物,為甚麼要修這個法?”我回答說:“你說的是對的,僧人不能貪財,不能有貪心,但是僧人也要生活,僧人起碼的衣食條件要解決,在這種情況下,沒有財富怎麼生存呢?在這個世界上,起碼的生存條件需要解決。而且建寺弘法,也需要財富。” 在藏地,也不乏很多生活艱苦而無瑕修法者,他們有的就修習贊巴拉法門。從前有位大師要修拉薩的一個寺院,但卻沒有施主和財物,於是他就修贊巴拉法。在一尊泥塑的大贊巴拉像前修習。修了幾個月的贊巴拉法以後,卻甚麼福報也沒有得到。他便心生不悅,拿著金剛杵在泥塑贊巴拉的肚子上就一下子打了個窟窿,說:“修你的法門根本沒有好處。”但這時,他驚奇地發現,從贊巴拉被打穿的腹部汩汩地流出了金水,這一地的金水凝固後全部變成了黃金。於是他就用這些黃金把寺院修起來了。這個法就是這樣殊勝的。 一般贊巴拉分有五種:白贊巴拉、黃贊巴拉、黑贊巴拉等。因為黃色屬於增長這一類,代表財富的增長,不但能生財而且還能增長。黑贊巴拉的儀軌中說,相對比較貧窮的人修習黑贊巴拉比較好,因為黑贊巴拉他所發的願,就是幫助那些最窮的人,所以最窮的人修黑贊巴拉比較殊勝。

由於贊巴拉身上總有火在燃燒,炎熱難耐,贊巴拉曾在佛前發過誓:誰能給他獻一些水,他就賜給福報財富,因此,我們通常把銅鑄的贊巴拉像放在碟子內,上面用水澆灌並念咒修法。我想以後可設計一種贊巴拉佛像在水盆內,周圍用水管作噴泉,將水從贊巴拉佛像的頭上噴下去,這樣最好,寺院裡一般都是在贊巴拉佛像上澆水。 在經過開光加持的贊巴拉像前,供獻淨水(泉水最好),可以在大盆中敬獻,也可以用小淨水碗每天獻一些,一般用大一些的玻璃盆,淨水三天一換最好,有困難一周換一次也可以,根據自己的情況定。再就是獻鮮花(沒有臭味,無毒的鮮花)、香(熏香或各種各樣的香水)、燈燭(電燈或酥油燈)、點心、糖果、水果這類食品,不能有葷腥,一般是乾淨的素點心,沒有吃過的才能敬獻。十天八天換一次也可以,供好以後念咒三遍,進行加持,以去掉供品上不乾淨的東西,如臟的病氣等,並可以消毒,另外經過三密咒加持後可以變成甘露。 常供或每月初一、初八、十五上供,必見效應,若供不了其他的,只獻水也可以,但供水絕不能斷。淨水獻完了以後,最好自己喝了,不能隨便亂倒,也不能用來洗東西,獻過的水不能再獻第二次。 修財神法的戒律就是除了佛家的十善戒外,有錢多做善事,救苦濟貧,不能做不義之事、損人利己之事,否則雖財運亨通也難保長遠,難保久安。這就是修持贊巴拉等財神法的戒律,因為他也是佛教護法,如果做了不義之事、損人利己的事的話,雖然你有了財富,也會招來許多麻煩,財運亨通也難保久安,所以德行是非常重要的。多做佛事,多做善事,就是說得來的財寶應該花在應該花的地方,應該做一些慈善的事情。特別是修佛的人,善戒是非常重要的,要慈悲,做買賣的話需要講信譽、講公道,這是起碼的商業道德,這是非常重要的,不然的話,即使修贊巴拉等財神法也不起作用,因為這是佛法,這是非常重要的。 出處:《大手印之鑰》多識仁波切著; 發行:聖地文化出版

0 Comments

佛教修證成就從總的方面講,就是戒、定、慧的修證成就。 “戒”的修證成就是戒惡行善的行為。戒惡就是戒除自己污染清淨心性的貪心、嗔恨心、無明心、傲慢心、懷疑心、不相信善惡報應之類的邪見等惡行惡習氣;行善就是以慈悲心、利眾心為基礎的無私無我的利眾善行。 “定”的修證成就是心情平靜,排除散亂思想,不受喜怒哀樂情緒的干擾驅動,應用自如。 “慧”的修證成就是,獲得無分別的直覺自然功用,智慧如日當空,光明普照。 佛教修行成就主要看戒、定、慧的修證成就。 普通的學佛弟子學佛有無成就,就看思想、行為符合不符合戒惡行善的原則,能不能在利害得失面前表現出超然解脫的姿態,能不能做到誠實和言行一致等等。

至於五眼六通之類,只是定、慧的一種境界標誌,不是學佛追求的目標。 若無菩提心,神通再大也進入不了菩薩乘之門。若無真誠皈依的信念,雖有神通,也無法超越世間有限神通的範圍,改變不了下墮惡道的命運。 神通如泥像鍍金,只是表面的富麗堂皇;菩提心如純金,做成任何形狀,都不會失去黃金的價值。 佛教起信的基礎是信念和智慧。龍樹菩薩在《致國王書》中說:“入道之法簡言之,就是信念與智慧,有信能使歸向法,有智能夠見真理,二者之中智為主,先決條件是信念。”這裡說得很清楚,有信念能使歸向佛法,有智慧才能夠明見真理。

這“信”字有三重含義:一是真心喜愛,二是堅信不疑,三是堅定追求。即對所信對象產生興趣,真心喜愛,並堅信其所產生的作用,進而執著追求。這必須首先要有正確的認識,因此說“智為主”。龍樹還在這本書中指出:“以貪心歸趨,嗔恨心歸趨,恐懼心歸趨,無明心歸趨都是不合正法的歸趨。正信歸趨是建立在正確認識基礎上的符合理性的信歸。” 這是佛教不同於迷信的根本標誌。 佛教涉及的知識範圍和宇宙萬物存在量相等,故稱佛為“正等覺”、“遍知者”。但作為起信皈依的思想基礎,必須認識宇宙萬物無常和生命輪回之苦的本質。“無常”是指“諸法無常”,即萬事萬物瞬息萬變、興衰不定、即生即滅的運動變化規律。有情生命的可悲之處就是生死輪回之苦和生命短暫無常之苦。 由於這種人生短暫,生命脆弱,禍福不定,興衰相伴的無常原因,人世苦苦追求的一切榮華富貴,都變得毫無意義。認識到這種情況的具有理智的人,為了擺脫這種危機四伏的人生困境,必然會尋找出路,當認識到佛法對世界萬物和人生的認識及其解決辦法的合理性和優越性時,就會自然地皈依佛教。因此說:“起信的根本是智慧,動力是信念。” 入佛門的第一大法是皈依法。三寶皈依法是三乘佛教的入門法,也是包羅萬象、一有俱有、一無俱無的根本法。三乘佛法,歸納成一句話,就是“皈依三寶”。

但這個“皈依”並不是初入佛門的人們所理解的那種粗淺意義上的皈依,而是指佛法所包括的本源、道路、目標等在內的深層次意義上的思想信念的皈依。所以許多藏傳佛教大師曾說:“佛教從入教、發心到成佛的整個過程都是皈依。” 真正皈依的標準是:誠信三寶,歸靠求助三寶,一切思想言行符合佛法的要求,以佛為導師,以聖潔的僧眾為修行的榜樣。 “死”是分段生命的死亡。有生就有死,這是無法改變的生命規律,既然有生,也就有死。佛教對待生死,抱有一種正確的、積極的態度,既不是知生命短暫而悲觀失望,消極等待,也不像其他宗教那樣把死亡看做解脫苦難的機會和進入天堂的機會而盲目樂觀,或採取愚蠢的自殺行動。

“死”是人的生命結束,離別家庭親人,放棄一生所有東西的可怕的結果。沒有一個人不怕死亡。說不怕死只是一種無可奈何的自我安慰。 佛祖教導人們認識生、老、病、死、苦,立志擺脫生死輪回,積極戰勝死魔。在未能擺脫生死,因業力取得人身時,要懂得得到人身不易,生命短促無常,要懂得珍惜。以人生無常為動力,積極向上,多做利己利人之事,勿做損人利己的缺德事,臨終時沒有惡業的沈重包袱,沒有內疚,輕鬆愉快,順其自然地閉上眼睛,這是一般人的死法。 修行的人,可分三等:下等修行人,戒惡行善,誦經念咒,淨化業障,臨終前不得重病,不受重苦,可以安然地死去;中等修行人,行善積德,修習禪定勝觀,死時入定坐化,化骨出現舍利等;上等修行人,修習夢瑜伽,死亡中陰瑜伽等,將死亡和證道相結合,生前死後,出現異乎尋常的各種奇異徵兆,以示成就。 這只是粗略的分類,細分修行人死亡,可分三等九類。 總的來說,修行人死亡沒有痛苦和恐懼的感受和表現,可以得到善終善逝。而且,苦樂都是精神上的感受,思想精神上如果能夠正確對待,就可以減輕死亡的恐懼和痛苦。 什麼是空性?雖然“空性”是佛教最有名的教法之一,但它和“無我”以及“業力”一樣,也是最常被人誤解的概念。 人們常認為“空性”就是空無所有,有的時侯則認為空性是沒有了什麼東西,譬如說空杯子裡沒有茶。有些修行人誤認為思想暫時停止的遼闊感就是空性,另外有些人則認為.空性是隱藏在一般現象界或經驗之後的某樣東西,或某種隱藏次元,只有具定智慧的人才能看得到。 這些誤解是可以諒解的,因為佛法中空性的慨念非常難於了解,而我們唯一具有的,又不足以表達或描述它。我們使用文字、片語所組成的語言來說話,在我們心中為每個字和概念都創造了一幅圖像,這些圖像障礙了我們的溝通。“空性”超越了這些圖像和概念,只有從“沒有這些圖像”的觀點上,才能討論空性。 但由於我們沒有這種影像,所以只要一講到或想到“空性”,一般都設法先把心裡已經有的圖像去掉,以我們假想的“空性”圖像取代——這只是另外一張圖像而已。因此,我們的心企圖捕捉或抓住“空性”的見地,這本身就是個錯誤。札巴妾臣曾說:“若有執著即非正見。”

可以這麼說:無見就是正見。偉大的中觀論師龍樹菩薩曾說過:“我沒有創造任何理論上的見地,因此沒有任何過失。”這句話指的是絕對的層面。在相對的層面上,龍樹當然接受平常的現像或傳統性的真理中所指“事物的顯現”和“事物的本性”。 當我們研讀和思惟佛法的時候,必然會討論和分析絕對真理,這時候就可能有困惑發生。每當我們說到或想到“絕對真理”的時候,必須警覺到.我們是在相對的層次上,以概念來說或思考非概念的絕對真理。 有兩種絕對真理:一種是真正的絕對真理;另一種是為了溝通所建立的絕對真理模型,這種模型是相對的。我們能講、能思考的,只有後面這種模型絕對真理,因為真正的絕對真理超越一切概念,而我們卻局限於概念之中。 如果你必須找一個從未見過的人,認識那個人的朋友可以為你描述他,或給你一張照片。當然,你絕不會把相片當成真人,你會利用這張照片,在你碰到那個人的時候,就可以認出他了。同樣地,佛教老師試著給你絕對真理的概念化模型,幫助你在見到它的時候認出它來。在試圖溝通的時候,老師們有時候會說:“有智慧才能了解空性。”似乎空性是客體,而智慧是主體。試圖解釋,有時候只是徒增困惑,因為沒有一個堅固的客體可以標明為“空性”,也沒有一個堅固實存的主體可以標明為“智慧”。只要有主體、客體,就有二元對立——二元對立是自我的觀點,不是空性見地。 不幸的是,在相對的層次上所建立的絕對真理模型,反映了“自我”的觀點,否則我們無法了解它。然而,我們還是能夠利用這樣的模型讓我們遠離“自我”的觀點,走向究竟;不過千萬不要把模型與真實混淆,這很重要。 “空性”不是某種堅固存在的物體,也不是空無所有或虛空,例如把一切現象消失掉所遺留的空間當成是空性。消失表示先有個東西在,然後才能“消失”;這就是像認為“自我”是不存在的問題一樣:“自我”先存在,後來才不存在——但從來就沒有的東西根本談不上什麼存在或不存在。 我們標示每一種客體。“空性”的意思是,事物並不是依照你所標示的樣子存在。佛法告訴我們:凡夫所見的一切,都是透過情緒、習性和二元對立等自我的濾光鏡,就像前面琥珀色太陽眼鏡的例子一樣,使我們看不清楚事物完整的顯現,也看不清楚事物真實的本性。首先你看不見事物的真實本性;接著,雖然你看到了顯現,卻不明白這種顯現可能只對你而言是這樣,並不通用於其他眾生。我們自然傾向認為自己的見解最正確,別人見到的顯現是錯的,然後經常變得很生氣,並且浪費時間去做一些無益的爭論,試圖說服別人——接受所謂“正確的看法”,而這種正確的看法其實是我們的看法。 如果你能明白,你所看到的顯現是由於你所戴的有色眼鏡,別人所看到的顯現是由於別人所戴的有色眼鏡,大家都沒有看到事物的真正面目,那麼你與別人就會更和諧了。不幸的是,大部分的眾生都不明白每個人都戴著有色眼鏡,因此他們對自己所看到的都很認真,其結果是,大家捲進了包括戰爭的各種衝突之中。 “無二”或“無分別”是說明空性的另一種方法。有些對佛陀的祈禱文說:“頂禮大力佛陀,能把整個宇宙放在一個原子上。”密勒日巴尊者與弟子惹瓊巴也有類似的故事:惹瓊巴想要到印度去研習無二空性,密勒日巴告訴他沒有必要,可是惹瓊巴堅持去了印度。當惹瓊巴回到西藏的時候,密勒日巴去見他,惹瓊巴對於自己新學到的知識感到十分驕傲。在師徒二人走回密勒日巴洞穴的途中,突然落下一陣大冰雹,密勒日巴看到路邊有個犛牛角,就進入牛角里,但牛角沒有變大,密勒日巴也沒有變小。密勒日巴在牛角里對著惹瓊巴唱了一首歌,說牛角里的空間對任何了解無二的人還大得很! 這樣的故事和祈禱文對於懷疑論者而言,簡直就是宗教上可笑的符咒;而缺乏智慧的虔誠信徒,把它解釋為“神一般的英雄,利用凡人所沒有的超能力,表演了一些奇蹟。”仔細研究分析這些祈禱文和歌集,就能知道,這並不是什麼超能力,而是對於實相的某種了解或知識——他們了悟事物大小內外的不二性,也就是“空性” 。 強烈的習性限制了像我們這種以我執為導向的人。我們和我們所處的世界,都被一些固定的特徵,例如顏色、大小、方向等限制住了。對我們而言,“小”的特質代表有個小的現象真實存在,而“大”就表示有個大的現象真實存在。在我們二元對立的世界中,只要某件事物被定上了固定的性質,它就永遠被困在那些性質的框框中。 我們僵化地生活在認為現象實存的自設牢獄中,這些成見是我們根本的問題所在。如果我們認為某人很壞,這種見解就蒙蔽了我們的雙眼,即使他真的做了些好事,我們也會說他在做壞事;相反地,如果我們愛上了某人,那麼他所做的一切都是美妙的。連他的糞便也可以忍受,他就算殺了人也是被殺的人不對。 依照佛法,我們從來沒有真正看到任何事物的真相,只看到假像;但在這之後,我們就落入自己對它的成見中,不再覺知事物的真正面目。這樣的造作不僅出現在例如美醜等粗劣的層次上,而且也在例如主體、客體或天堂、人間等極微細的概念層次上運作著。 沒有圖像、標籤等成見而能夠見到真相的人,就不會受“小永遠是小”和“大永遠是大”的概念束縛。超越自我觀點的人,不僅不會僵化地認為他就是他的自我(與充滿實存的東西的世界分離的一個實存主體),而且因為沒有二元對立,所以他也了解到主體、客體都沒有真實存在的本性,因此,他不受顏色.大小、形狀、年紀、性別、地點等任何固定性質的拘束。 有時,在夢中,我們能瞥見沒有成見的自由。夢中可能有一千頭大象舒適地在我的臥房中起舞,而房間和大象卻都沒有改變它們平常的大小;或者解放對於時間、空間的成見,瞬間在一個地方,下個剎那就到了一千里外。 平常我們認為杯子比桌子小,所以我們把杯子放在桌子上,絕不會把桌子放在杯子上;我們心中認為小的東西很容易放在大東西上,大東西卻絕不能放在小東西上——我們被教導成這樣,這也是我們所認為、所感受的情況,這種概念卡住了我們。距離、重量、向度等事物對我們而言都像這個樣子。 不在二元對立陷阱中的人,就不會黏著某個特定的大小。杯子並不是究竟地小,只是和桌子相比顯得小而已;和調羹相比,杯子又顯得大了,原來“杯子是小”的概念被消滅掉了,現在杯子大了;而調羹和一滴茶水相比又顯得大了,於是原來所認為的小就消失了,而“一滴茶水是小”的概念又消失了;就連原子和原子內的粒子相比也顯得大——這樣的步驟可以一直進行下去。像這樣的比較可以讓你知道,沒有任何物體是絕對的小或絕對的大,因為小和大是相同的、是互相信存的(這又好比最先和最後的數字一樣,每個數字之前和之後都還有另一個數字,因此永遠找不到第一個和最後一個數字)。了解“無二”的人知道這一點,因此不執著於無條件的最小或最大的概念,這樣的人能夠把整個宇宙放在一顆原子上,就像我們把茶杯放在桌上一樣容易。 有人會想,看佛陀表演這種魔術一定很妙——的確也是這樣。你可能會想,佛要花多少時間、用什麼工具才能舉起這樣龐大的宇宙呢?但是就算親眼看到佛舉起巨大的宇宙而把它放在一顆微小的原子上,這也完全是想像所虛構。我們是充滿了奇思幻想的人,會看到東西、會作夢、會見到種種境界等,但是這一切都與證悟無二真理了無關係。 如果你真的要看佛陀成功地把宇宙放在原子上面,那麼,首先你必須了悟不二,才有資格當觀眾;這並不表示佛陀是做某件事的另外一個人,而是代表了超越一切標示的悟境——不去強加限制地把某些感受標示為“主體”,把另外一些感受標示為“客體”,也不區分現象,標示為“大”.“小”等等,這樣一來,宇宙很容易地就可以放在原子上面,就連“可能”和“不可能”也都只是標籤而已。 惹瓊巴的例子也是一樣的。惹瓊巴了解無二,所以他才能清楚地看到密勒日巴表演的事情。二元的難題,例如“牛角那麼小,密勒日巴怎麼進得去”等,都不會產生。如果像我們這樣的人站在旁邊,我們什麼也看不到,因為我們完全陷在二元對立之中,只能夠看到自己對於實相的成見。 就連日常生活中,成人也無法看見小孩們奇想的天地;因為成人缺乏赤子之心,無法超越他們所謂的可能和不可能的堅固信仰。 佛陀和密勒日巴都是無二之心或究竟真理的展現;至於你如何看他們,決定於你自己的悟境層次。雖然在相對的層次上,佛陀把鉢放在桌子上,而不是把桌子放在鉢上面;但究竟上,佛陀並沒有像小、大、自、他種種的偏見。同樣地,對密勒日巴而言,究竟的層次離於大小、內外。事實上,任何知道無二和實證無二的人的概念,都能夠看到非常美妙的實相表演。如果你真的能夠看到這場表演,就具足了西藏人所稱的“塔瓦托巴”——證悟了見地。 談到“無二”時,我們總是這樣說:“佛陀做了這樣的事。”有時候,我們誤解了真正要傳達的訊息——而以為我們可以在相對的層次上看到這樣的事情——就好像魔術表演一樣。 二元對立表示我們只見到事物的一面,也就是我們這一面。我們習慣性地改編實相,以便能看到自我的版本。由於自他分別以及拚命地執著“自我”,所以我們除了自己的見解外,什麼也看不見。二元對立使我們和其他的人、事、物分開,嚴重限制了生活中的可能性,因為沒有其他的想法或建議可以不經改編地進入我們心中。 這種和萬物分離的感覺,常被解釋成孤獨和無聊,結果我們不斷去找尋和執著一些能娛樂自己、捕捉我們注意力的東西,來忘記孤立的感覺。 為了補償不可能得到真正的快樂,我們製造了成見所形成的替代性虛假的實相和激烈情緒,藉以安慰自己,讓自己全神貫注——把生活變成誇張的連續劇,而自己則是主角,很愚癡地幻想著痛苦的來源會帶來快樂。 就好比去看一場強烈而又有力的電影,因為太專注於情節,忘了那是一場電影,把它當成自己的生活一般;有時候你陷得太深,甚至於看完電影的幾個小時之後,還為電影的結局哭泣和憂慮。由於二元對立的成見,把自己和他人畫出界綫,我們在“真實”生活中就是這樣;忽略了,這是我們的作為,不一定是事物本來的面目。 另外一個了解“空性”的方法,就是要明白具足空性見地的意思是:避免“二元對立”的一切極端——避免“二元對立”的極端本身就是“空性”。一個自我本位的人永遠都會掉到某個極端中,因為他一看到任何事物,就會自動形成例如美醜、好壞等的判斷;他相信這些性質天生就存在那件事物之中,並自認了知那事物的一些真相。如果不用例如好壞等概念支解事物,只看事物本來的面目,就非常近似於空性的體驗。 你可能會認為,只要抑制對事物的判斷,對它們漠不關心,就成就了某種空性——這種冷漠只不過是一種愚癡,同樣沒有看到事物的本來面目。有時,某些事物既不吸引也不讓人排拒,我們完全忽略了它們——這種空白茫然是因為忽視,所以也是愚癡。 概念種屬關係 認識事物的途徑有兩種,一是用直覺感受經驗,二是推理。前者稱現量,後者稱比量;前者是感性認識,後者是理性認識。 一切認識的基礎是直覺經驗,從經驗中產生了思想觀念和表達思想觀念的語言。思想觀念稱內心語言,有聲語言稱表述語言。直覺現量只限於感知具體事物的外露現象,對過去、未來的、不在眼前的、隱蔽性的、非感知對象的事物種類、性質、關係、規律等等,必須通過用概念、判斷、推理的比量,即理性思辨方法,才能夠認識把握。 用概念、判斷、推理認識事物的思維活動稱分別心。分別心分正確的分別心和錯誤的分別心,所謂“破除分別心”是指破除錯誤的、虛妄的、引起煩惱的思想妄念,若不分是非對錯,破除所有分別心,就等於破除一切理性思維。若無理性思維,人同動物。學佛難道是學做動物嗎?推理是由概念、判斷的語言和思維方式組成的,判斷是由概念組成的。因此,認識事物要從認識名稱概念做起,就像學語言要從記憶單詞做起一樣。

事物的概念是用語詞表達的,語詞概念代表事物的名稱和性質狀態等,與其所代表的事物構成“名”和“實”的關係。名稱和事物之間沒有必然聯繫。名稱和事物之間的關係是約定俗成的。事物是具體的,名稱所代表的概念具有抽象性、排他性。如“人”指人類,具有排除非人類的其他眾生的特點,“樹”指樹類,排除非樹類其他之物。語詞概念的排他性,也是語詞的分割性特點。如我們用眼睛看到的人是具體的人、全息的人,如人的膚色、相貌、個頭、衣著,以及周邊環境等等,但是語詞概念“人”除了排除非人而形成的人的籠統的觀念而外什麼也表示不了。說頭時只表示頭,表示不了身體,說手時,表示不了腳。這就叫做語詞分割性。一眼看到的人,若用語言表述,就要用一連串的很多詞彙。如果說“這裡有棵樹”,對聽到這句話的人的思想上只能產生一個沒有任何具體特點的籠統的樹的抽象觀念。 認識事物就要認識一個個事物和代表其事物的一個個名稱概念。“物以類別”,同類同名,異類一名。一般認識事物時,先從認識事物的類別屬性開始。如認識一個具體的樹類植物時,首先要認識其類別,是什麼種類的樹?是松樹?還是柳樹?若是松樹時,是長青松?還是落葉松?等等。“樹”表總的樹類植物,在樹類下又分樹種,如柳樹、松樹等等。在松樹中又分長青松、落葉松等等。“樹”包括“松樹”,“松樹”包括“長青松”等等。就是說“樹”的概念的外延包括“松樹”的概念的外延,“松樹”的概念的外延包括“長青松”概念的外延。 種屬概念之間的關係是:上位概念從內涵方面只涵蓋下位概念的排他性共性,不涵蓋下位概念的個性,故稱“不周遍”。下位概念對上位概念是全分涵蓋,故稱“周遍”。如“樹”對“松樹”不周遍,因為“樹”未必都是“松樹”,還有柏樹、柳樹等等。但“松樹”對“樹”是周遍的,因為“松樹”的全分是“樹”,沒有非樹的屬性。在概念的分析辯論中,分清相屬概念中的周遍與不周遍的關係是至關重要的。概念分上述相屬關係而外,還有相異關係、交叉關係、重合關係等。相異概念,如顏色與形狀,色法與心法等等;交叉概念,如紅方塊,“紅”是顏色,“方塊”形狀;重合概念,如存在和有、法、知識等。 分辨事物的屬性和概念關係,常用“四邊分辨法”。四邊分辨法的格式是:一是A非B,二是B非A,三既是A又是B,四既非A又非B。 事例:顏色與形狀的四邊分辨。A和B分別代表顏色與形狀,代入四邊格式如下: 是顏色非形,如紅色;是形非顏色,如方塊;既是顏色又是形,如紅方塊;既非顏色又非形,如聲音。 又如有為法和無為法之類,只有“是A非B ”、“是B非A ”的兩邊。如色法是有為法,不是無為法,虛空是無為法,不是有為法。沒有“既是有為法,又是無為法”的存在,也沒有“既不是有為法,又不是無為法”的存在。因為,一切存在分為有為法和無為法。 在相屬概念之間,上位概念與下位概念之間的關係是“分母”和“分子”,並列的各個“分子”之間是相異關係,如色法類的色、香、聲、味、觸都是並列相異概念(色法在佛教哲學中有廣狹二義。廣義的“色法”包括五根、五境等物質類存在,與心法、不相應法相對,狹義的“色”指視覺對象色形)。 周遍與不周遍是從相屬概念的相互關係考慮的,並列概念、相異概念之間只有相對和反周遍關係,至於重合概念都是外延相等、相互遍及的。 如以顏色為例,說明事物概念之間關係。《俱舍論》將顏色分為主色和分色,主色有四種,即青、黃、赤、白。分色有八種,即云、煙、塵、霧、明、暗、影、光。以上十二種顏色都屬於顏色類。顏色包括上述主色和分色,但“顏色”既不是主色青、黃、赤、白,也不是分色雲、煙、塵、霧、明、暗、影、光。“顏色”這個概念,只是從排除非顏色類事物而形成的一個顏色的抽象概念。因此,青、黃、赤、白等色是顏色,但顏色不是青、黃、赤、白色。 如白色是色,色非白色。如果“色”與“白色”內涵相同,外延相等,“色”就是“白色”的話,就在“色”的概念中排除了非“白色”的其他各種顏色,這顯然是一種不符合事實的錯誤判斷。因為,在“色”這個概念中除包括“白色”而外,還包括“非白色”的其他顏色。因此,就有如下判斷: 白色是色,非白色未必不是色,如青、黃、赤色也是顏色。色不是白色,但非色者絕對不是白色,如雷聲等。 又如,“有”(存在)是一個與“無”(不存在)相對的抽象概念,雖然包括一切存在之物,但卻不指任何具體的存在。在存在中有抽象的永恆不變的常法,也有剎那變易的無常法。因此,從抽象空洞的概念的角度講“有”是常法,但凡是有的未必都是常法,如有為法是存在,但卻不是常法,而是無常法。又如抽象的“人”是不存在的,但“人”的抽象概念是存在的。如人類的“人”,指抽象的人,某某人的“人”指具體的人,因此,“人”的概念具有虛實雙重性。又如“物質”是具體存在,但“物質”的概念是抽象的。抽象的概念並非物質,它是人類思想的產物,離不開思想。一切名稱概念都有虛實的雙重性,“虛”指抽象性,“實”指具體事物,認識概念的虛實雙重性是量學知識的一個重要內容。 在西藏佛教傳統中,每當有人要去印度譯經或向印度大師求法時,他們要先花上兩年左右的時間在西藏各地籌措黃金——他們一定要先供養上師之後再接受教導。此舉的重點在於,雖然法教的價值並不能以物質的財物來衡量,但是我們仍必須認清它的珍貴。我們還必須準備好付出某些東西,其中最重要的一件當然就是“自我”——我們最貴重的、最值錢的財富,但必須將它給出來。 在依師法中緣起的善惡非常重要。你最初在上師面前種的這個因緣,將會決定你最後的結果。

瑪爾巴的上師是那洛巴。有一次,為了觀察瑪爾巴能對佛法作出甚麼樣的貢獻,那洛巴就在空中化現出本尊勝樂金剛的壇城,然後問瑪爾巴:“孩子,現在你多年修持的本尊顯現了,你是先禮敬上師呢,還是先禮敬本尊?”看到苦修多年的本尊和壇城出現在眼前,瑪爾巴非常歡喜,他心想:“上師天天都能見到,隨時都有禮敬的機會,而本尊不常出現,我應當先禮敬本尊。”結果一個頭還沒有磕完,本尊和壇城已經化為光收攝到了那洛巴心間。那洛巴告訴他:“在沒有上師的地方,連佛陀的聖名也聽不到。千劫的佛陀,都是依賴於上師方能顯現。” 這就是瑪爾巴在上師那洛巴面前,因為宿世業障的蒙蔽,而導致了緣起的錯亂。他由於視本尊比上師重要,先向本尊禮拜,結果致使法脈在家族中斷滅。瑪爾巴的幾個兒子都早年夭折,沒有一個能把法脈繼承下來,最後由密勒日巴繼承了他的密法法脈。 密勒日巴的空鐵鍋 瑪爾巴和密勒日巴之間也有類似的緣起。密勒日巴在最初見到瑪爾巴時,瑪爾巴遞一碗酒給他,他接過來一飲而盡,表示能繼承瑪爾巴的法脈。但不幸的是,當時的密勒日巴畢竟還是一介凡夫,供養上師時不明白一些緣起,由於他只有一口鐵鍋,沒有其它財物,他就非常虔誠地把鐵鍋供養給上師。由於供養的是空鍋,導致了他後來一直貧窮。他在山洞里修行時沒有食物,只好整天吃野菜,最後整個身體都變成了野菜的顏色。 瑪爾巴作為一位成就者,畢竟明白一些甚深緣起,他接過鐵鍋就“丁丁當當”地使勁敲。作為一位具德上師來說,他應該是注重威儀的,為甚麼要像小孩似的敲鍋呀?這是為了給密勒日巴種下一個好的緣起,讓他以後能聲名遠揚。結果怎麼樣呢?藏地那麼多即生成佛的大成就者,是不是只有他的名聲最為廣大?即使在我們這個時代,學密法者也幾乎沒有不知道密勒日巴的!因此在親師法中,緣起的善惡力量極大。因為上師是三寶總集的最上福田。你和上師之間所結的這個緣,效果是很明顯的,供養甚麼最後就結甚麼果。比如供養水晶將來會成就菩提心,供養鮮花將來會長得相好莊嚴,供養鈴則將來聲音悅耳動聽,如是等等。這些都是好的緣起。 將自己擁有的一切供養給上師們,上師是我學習“放下”,累積資糧,練習佈施的圓滿對象,我也信任他們會好好利用這些資糧----我知道他們一定會的。即使他們把我的禮物丟到馬桶里,當面把我供養的錢燒掉,我仍然做了對的事,因為他們把禮物丟到馬桶,把錢燒掉,說不定正是為了測試我的心。 美好的供養 有個故事說到一位大成就者去聆聽上師的開示。當時他是一個乞丐,一無所有,但是他前去聆聽上師開示時,上師卻問他是否帶了東西來供養。 他對上師說“我甚麼也沒有,我身上沒有任何有價值的東西。但是我真的很想聽開示。” 上師說“不行,你得供養我。”乞丐費盡思量,一想再想,終於想到自己身上只有牙齒可以供養,其他真的甚麼也沒有了。因此他用力打自己的下巴,將牙齒打落,然後把牙齒清洗乾淨,捧在手上供養上師。 上師說“多麼美好的供養啊,謝謝你!” 然後便教導他佛法,給他灌頂,修持法門和儀軌。他在一生之中便成就了佛果,因為他的供養是那麼的真摯和虔誠。 供養與放下 還有一位大成就者的故事是這樣的---他在森林中流浪時,遇到一個膚色黝黑的長髮女郎,身上衣不蔽體,但她其實是一位空行母。他感覺這位女郎似乎有些特別,並不是平凡人,便對她做了三個大禮拜,請求他傳授灌頂和修持。 空行母說道“不行,你還沒有供養呢!”他說“您想要甚麼?” 空行母說“我要黃金”。他便想盡一切辦法去找黃金。他用盡了最大的努力,以正當的方法得到了一點點金子,然後馬上去找那位黑面空行母,並把黃金供養給她。 空行母收下金子,問道“這是給我的嗎?”他回答“是的。” “你想要甚麼?”空行母問道。“我想要即身解脫的殊勝佛法。”他回答。 “好的。”空行母收下黃金後,把黃金隨手就扔了,說道“很好,現在我就傳法給你!” 這位行者心無旁騖地聽受教法,根本不去管自己供的黃金怎麼會被丟棄的問題。他努力修行而即身成佛,之後,他在弘法利生的事業中,想要多少黃金,就會有多少黃金。 本來具有法相的這些上師已經捨棄了今世,他們對弟子供養並不一定歡喜,但為了觀察弟子的根基和抉擇弟子是否是真正的法器,他們需要看看弟子是對上師怎樣供養的,又是怎樣為上師做事情的,是如何對上師生歡喜心的等等,這些都應該觀察。雖然上師不一定需要這些財產,但從供養發心等方面,上師可以觀察了知一個弟子的信心大小。若是為了教言供養了貴重的財物或是受了相當的苦行,那將來就會認為此教言自己曾經作出了巨大的努力才得到,以後對這個教言也會珍重愛惜,不會虛耗的。 以前阿底峽尊者來藏地弘法的時候,諸弟子們也是對尊者供養了牛和馬等許多貴重物品,當時藏人的邪見比較嚴重,他們都認為是阿底峽尊者的貪心特別大。有一天,阿日地方的一位姑娘看見阿底峽尊者,生起了信心,於是就將自己身上所佩戴的金銀財寶都供養了,但這個姑娘回家以後,她的丈夫為這件事狠狠地打罵她,結果她就跳河了。當時很多人就誹謗阿底峽尊者說:“你看阿底峽的貪心有多大,那個女人也是為了供養阿底峽而死去了。”後來仲敦巴問阿底峽尊者:“您為甚麼要接受她的供養?”阿底峽尊者說:“因為我接受了她的供養,不久的將來她就會變成我的一個弟子,她也能再見到我的。”後來在阿底峽尊者還沒有圓寂的時候,這位姑娘就轉世成為了仲敦巴的一位大弟子。所以有些高僧大德接受供養也是具有很多外內密的意義。 我想說的是,我們的心靈修持昇華到較高層次之後,當我們為上師服務,為上師工作,供養上師,撰寫或抄寫佛法開示,打掃衛生,照顧新進弟子時,當我們以各種不同的方式為上師做事時,就已經不是用“我在幫上師”的心態去做這些事了,這種心態會有截然不同的轉變。 當你的心靈修持有所進展,愈來愈深入時,將會發現自己跟他人的關係變好了;你會看到自己變得寬容接納,看到障礙被逆轉,和諧的人際關係變多了,許多煩惱情緒遠離了,同時也會瞭解到自己以前做錯了許多事情而敢到懊悔,而真心懺悔就會淨化過往這些的錯誤行為。 十一世紀時,阿底峽尊者將菩提心的完整法教從印度引進了西藏。 他特別著重的是心的調伏或調心的訓練。 這些教誨之所以能日久彌新,主要是因為它們能幫助我們將逆境轉成解脫道;在阿底峽尊者的修心七要中,我們最不喜歡的東西全都轉成了大魚大肉和可口的馬鈴薯。 那些看似最嚴重的障礙——我們的憤怒、嫌惡和焦慮不安——都可以當作覺醒菩提心的燃料。 阿底峽尊者辭世之後,這些法教被秘密地保存下來,只傳給了最貼身的弟子們。 十二世紀之前,知道這些法教的人為數不多,直到契咯瓦格西將他們集結成五十九則簡易的口訣,才廣為人知。 這些口訣在西藏被稱為lojong或是阿底峽修心七要。 如果能熟讀這些口訣,終身都將它們謹記在心並付諸實踐,就是在修習最珍貴的菩提心法了。 契喀瓦格西有位兄長十分鄙視佛法,而且時常給他苦頭吃。 後來有許多求教於契喀瓦格西的麻風病患被治癒了,他的兄長才開始對佛法產生興趣。 這位易怒的兄長躲在契咯瓦的門後偷聽轉逆境為解脫的教誨。 過了一段時間,契喀瓦格西的發現他的兄長不再易怒,而且變得體恤有韌性了,那時他才意識到,他的兄長一定是聽了修心的法教而得以改變的。 於是決定將修心七要公之於世。 他心想,連他的兄長都能受益,更別說是其他人了。

一般而言,我們總是被習性驅使,而絲毫無法終止這些模式。 如果感到失望或認為自己遭到了背叛,我們會不會利用那些情境來修心? 通常不會。 然而就在困惑無明時,你才能領會到阿底峽修心七要的力道。 熟讀這些口訣是比較容易做到的事,而需要付諸實踐才真的困難。 譬如,“永遠要為那些令我們嫌惡的人發慈心或悲心”(譯註:傳統譯文為“於怨敵恆修”),這樣的口訣如果能熟記在心,就能幫助我們在口出惡言之前,實時安忍下來。 一旦熟記這些口訣,它們就會自動浮現心頭,提醒我們安住在當時的情緒能量,而不至於輕舉妄動。 這些修心口訣也帶來了一項挑戰。 每當我們以某種慣性模式逃避當下時,能不能憶起那個可以幫助我們回到當下的口訣? 與其隨境而轉,是否能利用當下那個水深火熱的強烈情緒來轉化自己? 修心七要的練習就是以精神勇士的心態面對不舒服的情緒。 它鼓勵我們捫心自問,“眼前這痛苦的時刻我要如何修持,才能將逆境轉成覺醒之道?”在日常生活的任何一天,都有機會如此自忖。 “修持面臨三種挑戰”教導我們如何中止自己的慣性反應。 這三種挑戰如下: (一)如實認清自己的精神官能症(譯註:以佛教心理學的角度來看,未達徹悟的人類,多少都有些精神官能症的傾向); (二)做出有別於慣性反應的行動; (三)持之以恆地修煉。 修持最困難的一件事就是認清自己正在擾動不安。 不能仁慈地認清自己正陷在衝突矛盾裡,要解脫困惑無明幾乎是不可能的事。 “做出有別於慣性反應的行動”,指的就是打破情緒沉溺的頑強模式。 我們要盡全力中止這股拖延與沈溺的頑固傾向,我們應該放掉心中的劇情故事,與底層的情緒能量連結,或是修持本書所介紹的菩提心法。 凡是不屬於慣性反應的事你都可以做,即使是唱歌、跳舞、繞著巷子跑。 我們可以做任何不加強慣性反應的事。 第三個會面臨的挑戰是,我們必須記住這樣的修持絕非做個一兩次就算了。 中止有害的習性以及覺醒菩提心,乃是終身都必須持續的修煉。 這些修煉的精要始終都在強調一件事:與其陷入報復或自怨自艾的反應,不如逐漸學會覺察自己的情緒反應,放掉心中的劇情故事。 然後我們就能完全感知到身體的覺受。 其中一種修煉的方法就是將情緒吸進我們的心裡。 認清情緒,放掉內心的故事劇情,感受當下這一刻的能量,就是在培養對自己的慈悲心了。 接下來我們可以進一步地修煉。 我們可以想像有千百萬人和自己的感受相同,然後為大家吸進這股情緒。 但原所有的人都能解脫困惑無明,就可以將那份悲心延伸到同樣困惑無明的人身上。 修煉菩提心的神奇之處,就在於慈悲心的範圍將不斷擴大。 諷刺的是,我們最想躲避的東西,往往就是覺醒菩提心的關鍵所在。 這些五味雜陳的情緒困境,正是精神勇士獲得智慧和慈悲的場所。 不過當然,我們想脫離這些困境的機率時常大過於安住其中。 這就是為什麼勇氣和對自己仁慈會那麼重要了。 安忍在痛苦中而缺乏仁心,就等於和自己作戰一般。 當我們走投無路的時候,很可能突然憶起了那句口訣:在心神渙散時如果還能修行,便稱得上有修為了(譯註:傳統譯文為“散能住則成”)。 正值忌妒、嫌惡、輕蔑或自怨自艾的時刻,如果能立即修正自己的心念,那就是真的有修為了。 讓我再重複一遍,修行指的就是不斷繼續加強那些困住我們的慣性模式,並且盡全力喚醒自己,不再陷入合理化或自責的模式。 要盡量安於那股強烈的情緒,而不輕舉妄動或刻意壓抑。 如果做不到這一點,我們的習慣就會更具有浸透性。 我們的慣性模式早已根深蒂固,它們深具誘惑力,而且令人感到愉悅。 所以,只是想找個通風口是不夠的。 我們這些與它們奮鬥多年的老參是最清楚這一點的。 覺察才是真正的關鍵。 我們是否能看到心中自言自語的劇情,並且能質疑它們的有效性? 每當我們被情緒攪擾的無所適從時,是否還記得這就是我們的道途? 我們能不能感受到這股能量,並且為了利益自己及眾生而將其吸進心中? 如果能如此這般地進行實驗,即使是偶爾為之,都算是在訓練自己成為精神勇士了。 有時我們被攪擾得完全無法修行,然而“知道”自己無法修行,已經算是在認真修了。 永遠不要低估仁慈觀照真相的那股力道。 有時我們對自己的言行舉止感到困惑不安,或者不知道自己是否會造成傷害,突然心底卻冒出了一句口訣:在自己的體證和他人的觀察之中,要以自己的體證為準(譯註:傳統譯文為“二證取上首”)。 我們是唯一能了解自己的人。 有時也可以從外界給我們的回饋,看到自己的愚昧無知。 別人確實可能幫助我們看到自己的盲點。 尤其是那些會讓我們產生恐懼的人,必須格外留意他們的洞察和批評。 但是從根本的角度來看,只有自己才能看見心中所發生的事。 只有自己才能聽到內心的談話,而心知肚明自己是在退縮或充滿著啟悟。 開始修持之後就會發現,我們對自己的所作所為其實是相當無知的。 首先我們會發現自己很少能安於當下。 然後會看見自己捏造了各種策略,為的就是躲開眼前的真相,尤其是當我們害怕自己會受傷是。 我們更可能發現,自己深信每一件事如果都做得對,便能找一個安全舒適的地方終老一生了。 生長在五十年代的我,有一陣子真的以為電視播出的情境喜劇,就是一般家庭典型的實況了。 它們似乎都能和睦相處,沒有人喝醉酒或發脾氣。 我們從來看不到他們的醜態。 我們這些看電視的觀眾之中,有許多人真的以為只有自己的家庭的例外。 為了維護這個“美國夢”,大家都隱瞞了真相。 一旦開始修行,才知道幻想和真實之間的差距。 愈是能穩定地與自己的經驗共處,便愈能覺察自己的緊縮。 每當我們在侮辱自己時。 是否心知肚明? ,每當我們在痛斥別人時,那股情緒的出處到底是什麼? 我們能不能不再踏上自我毀滅的老路? 能不能領會自己所領受到的痛苦乃是普世性的? 渴不渴望停止播下不幸的種子? 只有我們自己才知道這些問題的答案是什麼。 當然我們不能期待自己永遠能覺察到每一個慣性反應。 然而覺察的次數一旦增加,並且能中止自己的慣性模式,那就證明菩提心法已經滲入心底了。 這時那股想幫助眾生的渴望就會逐漸增長。 不只是順境或特別艱難的困境,在日常所有的活動中我們都要持頌阿底峽尊者的修心口訣。 但是切記“不要爭先”,“放棄對果位的期待”,以及“不要想得到掌聲”! (譯註:傳統譯文為“不爭先得”,“斷一切果求”,“莫著聲譽”。) 出處:轉逆境為喜悅與恐懼共處的智慧;第五章 精神勇士的口訣. The Places That Scare You; A Guide To Fearlessness in Difficult Times 作者:佩瑪‧丘卓 Pema Chodron 譯者:胡因夢 “有神論”和“無神論”的所謂的“神”,不是指一般的神,而是指作為世界本源的“精神實體”或創造世界、創造人類的大梵天、濕婆、上帝之類的神,是掌握世界成毀和人類苦樂命運的神。 佛教不承認作為世界本源的精神實體和創世造物主的存在,主張業力創世,因此,佛教的基本精神屬於無神論。 “業”指行為活動,指人類的各種活動。但“業”是有意識的活動,即意識支配下的活動。眾生共同的生存環境——器世界是共同的業力形成的,個體的五蘊之身是各自的業力形成的,欲界、色界、無色界“三界”的環境和生命均屬業力的造化,故說“三界唯識”。 “三界唯識”的“識”是指眾生的“意識”,因為造業離不開意識,所以只說業的主體意識,不說業力——這是中觀家對“三界唯識”這句話的解說,唯識宗對“三界唯識”這句話有不同的理解。但若過分誇大意識的作用,就會滑向外道的“神我觀”和“絕對精神”的錯誤深淵。

佛教中有無數的佛、菩薩和諸佛、菩薩的化身,也有眾多欲界、色界、天人、阿修羅、無色界天、餓鬼道眾生、夜叉、世間眾神、幽靈等等。有的可見,有的肉眼不可見。這類生靈構成了非人類的隱形生靈世界,其中除佛、菩薩的化身外,都是眾生。 有的人不承認肉眼看不到的事物的存在。如果他們這種看法正確的話,非可見光,如紅外線、紫外線、宇宙線,電磁場,引力場,只有頭髮絲的億萬分之一的基本粒子群,四維以上的空間等,都要通通否定嗎? |

佛學日誌正知、正見是走向證悟之道,是行駛菩提大船不可或缺的指南針;在網域佛海中,高僧大德的佛法甘露,是茫茫大海的燈塔,是我們成佛渡眾的入門基石。 歷史檔案

October 2018

文章分類

All

|

RSS Feed

RSS Feed